J’ai eu la très grande chance de faire partie des invités au salon « Lire en Polynésie ». J’ai rarement vécu semaine aussi dense, à mille lieues des cartes postales que je n’ai pas envoyées. Au fur et à mesure des rencontres, j’ai eu le sentiment que mon monde s’agrandissait, que le mot océan prenait un sens nouveau, que cet espace se dessinait progressivement sous mes yeux, que mon idée d’une île se modifiait, assise avec les autres participants sous le banyan qui abrite les rencontres « Lire en Polynésie ».

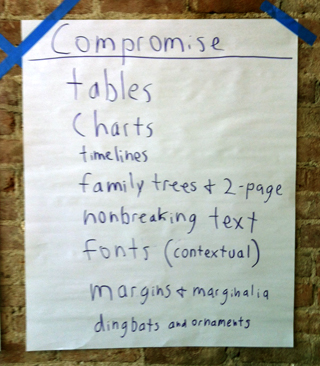

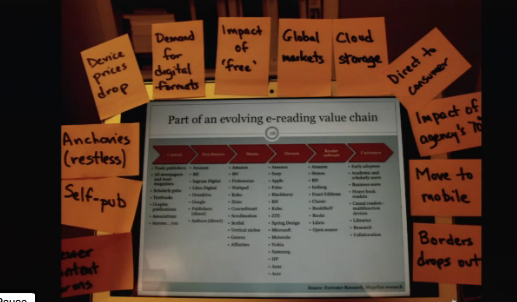

Ce salon du livre est organisé par l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI). Porté plus particulièrement par un éditeur, Christian Robert qui dirige la maison Au Vent des îles, son thème cette année était la nature. J’étais, avec ma présentation sur les enjeux du numérique pour l’édition, l’invitée hors-sujet, venue cependant parce qu’il semblait impossible à Christian de ne pas évoquer les nouvelles technologies, compte tenu de ce qui se passe aujourd’hui dans l’édition, et dont les professionnels polynésiens ne peuvent se tenir à l’écart.

Ce salon du livre est organisé par l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI). Porté plus particulièrement par un éditeur, Christian Robert qui dirige la maison Au Vent des îles, son thème cette année était la nature. J’étais, avec ma présentation sur les enjeux du numérique pour l’édition, l’invitée hors-sujet, venue cependant parce qu’il semblait impossible à Christian de ne pas évoquer les nouvelles technologies, compte tenu de ce qui se passe aujourd’hui dans l’édition, et dont les professionnels polynésiens ne peuvent se tenir à l’écart.

La veille de l’ouverture du salon, Christian nous a emmenés faire une promenade à Vaipahi. C’est en montant un chemin rendu glissant par les fortes pluies qui avaient bizarrement salué notre arrivée à Tahiti que j’ai commencé à faire connaissance avec les autres invités. Le seul que je connaissais déjà était Marc de Gouvenain, rencontré l’an dernier au salon du livre de Ljubljana, où il était venu parler de l’aventure de la série Millenium, dont il a été l’éditeur et le traducteur chez Actes Sud. Marc m’avait raconté comment, après avoir pendant des années découvert et traduit des auteurs scandinaves, il s’intéressait depuis quelques années à la littérature du Pacifique. Le saut me semblait un peu étrange, des brumes scandinaves aux rivages des tropiques, mais Marc, qui a publié récemment un roman au Vent des Iles, fait partie de la belle famille des écrivains voyageurs. Durant cette promenade, Pascal Dessaint,qui a eu sa période noire et est aujourd’hui dans sa période verte, souvent, s’est immobilisé, observant et nommant un oiseau après l’autre. Marchez avec un passionné d’ornithologie, qui est aussi un écrivain, et la forêt se peuple de nouvelles présences. Christian, lui, nous indique les noms des arbres et des plantes. Soudain, le chemin s’aplanit, voici une clairière, et le spectacle est si beau que l’on se dit que l’on pourrait s’assoir et rester à le regarder pendant des heures.

Pete Fromm, un auteur américain, ferait cela parfaitement. Cela a été une autre des grandes joies de ce voyage : faire la connaissance de Pete, écrivain du Montana, un merveilleux raconteur d’histoires. Lisez vite Indian Creek, dont il nous a raconté la genèse pendant le salon. Rosa, sa femme, est aussi de la promenade, éblouie et tout aussi étonnée et ravie que nous tous de se retrouver là. Alain Beuve-Mery, du journal Le Monde a aussi fait le long voyage (22h d’avion), et pense déjà à son article. Enfin, fermant la marche, un astrophysicien, qui va illuminer notre semaine de plusieurs conférences passionnantes, Jean Audouze, quelqu’un qui vient confirmer ce que j’ai souvent remarqué : les gens qui atteignent le plus haut niveau dans un domaine sont bien souvent aussi les gens les plus accessibles, les plus généreux, les moins intimidants.

Pete Fromm, un auteur américain, ferait cela parfaitement. Cela a été une autre des grandes joies de ce voyage : faire la connaissance de Pete, écrivain du Montana, un merveilleux raconteur d’histoires. Lisez vite Indian Creek, dont il nous a raconté la genèse pendant le salon. Rosa, sa femme, est aussi de la promenade, éblouie et tout aussi étonnée et ravie que nous tous de se retrouver là. Alain Beuve-Mery, du journal Le Monde a aussi fait le long voyage (22h d’avion), et pense déjà à son article. Enfin, fermant la marche, un astrophysicien, qui va illuminer notre semaine de plusieurs conférences passionnantes, Jean Audouze, quelqu’un qui vient confirmer ce que j’ai souvent remarqué : les gens qui atteignent le plus haut niveau dans un domaine sont bien souvent aussi les gens les plus accessibles, les plus généreux, les moins intimidants.

D’autres arrivent le lendemain, certains venus en « voisins ». Les Calédoniens : Christophe Augias, le directeur de la bibliothèque Bernheim à Nouméa, et Jean-Brice Peirano, qui dirige la Maison du Livre de Nouvelle Calédonie. Paul d’Arcy, universitaire Néo-Zélandais, historien du Pacifique, enseignant à l’Australian National University. Enfin, Laurent Ballesta finit par se joindre à nous, je ne saurais dire d’où il arrive, cet homme ne cesse de parcourir la planète, de mission en mission, de préférence là où l’eau est profonde : biologiste, plongeur et photographe, c’est le fond des océans qu’il explore.

Ces invités, ainsi que de nombreux intervenants locaux, vont se succéder chaque jour, à la maison de la culture de Papeete, de 9h du matin à 19h, sur le paepae, cette plateforme à l’ombre de deux gros arbres, banyan et manguier, où sont disposées des chaises pour les participants ainsi qu’un grand écran plat pour les présentations.

Tout autour du paepae, éditeurs et libraires tiennent leurs stands, reçoivent la visite de groupes scolaires, de familles, de visiteurs de tous âges.

Lorsqu’un intervenant commence une conférence, les rangs sont parfois encore clairsemés. Mais les haut-parleurs répercutent leur voix dans les allées, et très vite le public se rapproche et prend place. Aucun d’entre nous ne songe à faire salon buissonnier, pour s’embarquer sur le ferry qui n’est pas bien loin et pourrait nous emmener en trente minutes sur l’île de Moorea qui se dessine à l’horizon.

Lorsqu’un intervenant commence une conférence, les rangs sont parfois encore clairsemés. Mais les haut-parleurs répercutent leur voix dans les allées, et très vite le public se rapproche et prend place. Aucun d’entre nous ne songe à faire salon buissonnier, pour s’embarquer sur le ferry qui n’est pas bien loin et pourrait nous emmener en trente minutes sur l’île de Moorea qui se dessine à l’horizon.

Sous le banyan, Marc de Gouvenain joue les modérateurs d’un dialogue entre Jean Audouze et Simone Grand, confrontant l’approche scientifique de Jean à la parfaite connaissance de Simone des mythes polynésiens. Pete Fromm, lui, nous fait entrer simultanément dans la peau de l’apprenti ranger qu’il devint, par hasard, et dans celle d’un jeune auteur qui naît à l’écriture, lorsqu’il décide de mettre en mots cette expérience solitaire vécue dans la montagne, lors du cours de creative writing auquel il s’était inscrit parce qu’il lui manquait deux crédits pour obtenir son diplôme. Laurent Ballesta nous rappelle, aidé d’une série de photos splendides, que c’est bien à tort que nous croyons qu’il n’existe plus de territoires à découvrir sur notre planète. C’est vrai des terres émergées, mais le monde sous marin demeure, lui, largement inexploré. Et tout comme l’amélioration constante des instruments de vision, nous a rappelé Jean Audouze, permet d’en savoir toujours plus sur l’univers, celle des équipements de plongée sous-marine autorise aujourd’hui des explorations et des prises de vue à des profondeurs autrefois inatteignables, et pour des durées qui se sont notablement allongées.

Romancier, Pascal Dessaint qui nous a lu quelques pages de son prochain livre, est aussi, nous l’avons vu, ornithologue, et observateur passionné du monde naturel. De cette passion est né un film, l’esprit des plantes, dont il a écrit le scénario, construit comme une enquête policière, et dont les protagonistes sont des gazelles et des acacias, et les enquêteurs des universitaires spécialistes de la neurobiologie des plantes…

Un autre film, te henua e nnoho , grand prix du FIFO (Festival International du Film Océanien), est projeté le dernier jour. Le réchauffement climatique, la montée des eaux, pour les hommes, les femmes, les enfants qui vivent à Takuu, atoll de Papouasie – Nouvelle Guinée, sont une réalité on ne peut plus concrète. Quelques vagues plus puissantes qu’à l’ordinaire, et voici que l’eau est dans leur maison, que leur école est inondée, leurs affaires détrempées, leurs plantations fichues. Ce peuple, oublié par son gouvernement, vit en autarcie sur une île sans électricité, visitée de temps en temps par un bateau dont on ne sait jamais lorsqu’il va apparaître.

Le vendredi soir, le paepae accueille le spectacle Pina’ina’i – écho de l’esprit et des corps, un événement artistique original, rencontre d’auteurs, danseurs, musiciens, chorégraphes, présenté par la revue LittéramÄ’ohi : retrouvez photos et vidéos sur la page facebook de la revue, animée notamment par l’écrivain Chantal T. Spitz, dont j’avais lu avant mon départ Hombo, aux éditions Te Ite.

C’est Jean Audouze qui va conclure le salon. Lors de sa première intervention à l’Université de Polynésie, son exposé portait sur la géographie de l’univers. Partant de l’infiniment petit, il nous a emmenés jusqu’aux plus lointaines planètes. Cette fois-ci, c’est l’histoire de l’univers qu’il nous raconte, depuis le fameux big-bang. Je me sentais déjà toute petite, toute petite à Papeete, si brusquement éloignée de mon quotidien, et me voilà plus petite encore, un point minuscule, et je me console en apprenant que je suis faite, tout comme vous, de poussière d’étoiles.

C’est Jean Audouze qui va conclure le salon. Lors de sa première intervention à l’Université de Polynésie, son exposé portait sur la géographie de l’univers. Partant de l’infiniment petit, il nous a emmenés jusqu’aux plus lointaines planètes. Cette fois-ci, c’est l’histoire de l’univers qu’il nous raconte, depuis le fameux big-bang. Je me sentais déjà toute petite, toute petite à Papeete, si brusquement éloignée de mon quotidien, et me voilà plus petite encore, un point minuscule, et je me console en apprenant que je suis faite, tout comme vous, de poussière d’étoiles.

C’est Jean Audouze qui va conclure le salon. Lors de sa première intervention à l’Université de Polynésie, son exposé portait sur la géographie de l’univers. Partant de l’infiniment petit, il nous a emmenés jusqu’aux plus lointaines planètes. Cette fois-ci, c’est l’histoire de l’univers qu’il nous raconte, depuis le fameux big-bang. Je me sentais déjà toute petite, toute petite à Papeete, si brusquement éloignée de mon quotidien, et me voilà plus petite encore, un point minuscule, et je me console en apprenant que je suis faite, tout comme vous, de poussière d’étoiles.

C’est Jean Audouze qui va conclure le salon. Lors de sa première intervention à l’Université de Polynésie, son exposé portait sur la géographie de l’univers. Partant de l’infiniment petit, il nous a emmenés jusqu’aux plus lointaines planètes. Cette fois-ci, c’est l’histoire de l’univers qu’il nous raconte, depuis le fameux big-bang. Je me sentais déjà toute petite, toute petite à Papeete, si brusquement éloignée de mon quotidien, et me voilà plus petite encore, un point minuscule, et je me console en apprenant que je suis faite, tout comme vous, de poussière d’étoiles.